ЗАПИСКИ БЕЗБИЛЕТНИКА

Откуда, зачем и почему именно эти сюжеты – не отвечу. Не знаю и понять того не могу. Как не могу объяснить неведомую последовательность ничем на первый взгляд не связанных между собой сюжетов. Но есть, определенно есть между ними связь. Ибо в сумме они образуют из разбитых кусочков зеркала сравнительно большой кусок. В него и заглянуть можно. Вот я и попробовал.

Рассказы из книги Андрея ИЛЛЕША "Записки безбилетника"

ЦЕЛЫЙ МИР, КОТОРОГО НЕТ

Тик-так, тик-так…Странно бежит время. Сейчас – быстро-быстро. Вот и нет лета, хотя вроде новый год только вчера праздновали.

Заперев автомобиль, иду через двор к подъезду. Больше полувека хожу этой дорогой. Вон там стоял когда-то пинг-понговый стол. На нем такие поляны накрывали! Аккуратно: снизу газетка, на ней сырки плавленые, четвертушка бородинского, хамса развесная…И, конечно, башня портвейна. Когда при деньгах – три семерки, чаще плодово-выгодный по девяносто шесть копеек почти за литр.

Тик-так, тик-так…

Какие люди вокруг собирались! Сергеев-Лысый и Лысый, который художником стал… Васнадзе приходил, про Корею рассказывал. Хорошая страна – Корея! Он за два года там всего две фразы выучил. И ничего – хватало для жизни. Одна – «Меняю водку на рис». Другая – «Меняю рис на водку». О чем еще боевому пилоту с корейцами говорить, правда?

Тик-так, тик-так…

Когда Гагарин полетел, мы с корешами из двора сразу на Красную площадь рванули – к черту уроки, какая школа… Это потом туда киношники понаехали, людей с транспарантами снимали. Мы первыми поспели. Вот нас милиция и скрутила, в отделение при ГУМе доставила. Правда, в тот раз не били, так что про Гагарина ничего плохого не скажу.

Тик-так, тик-так…

Теперь двор наглухо заасфальтировали. Раньше в углу Арсентий Иванович картошку выращивал. А в сарае – метлы хранил. Нет теперь метел таких. И Арсентий Иванович давно помер. У этой стены голубятня стояла. Весь низ ее мы железом обили – чтоб чужие влезть не могли. Какие почтари, какие черно-чистые… Над Кремлем летали, над Москвой-рекой…

Тик-так, тик-так…

В тот раз, когда я из командировки вернулся и на трассе ключи от квартиры потерял,меня во дворе Киваль накормил борщом из кастрюли. Кастрюлю он спер в своей коммуналке прямо с плиты. У худой такой молчаливой старухи – у нее еще мужа при Сталине расстреляли. Снег вокруг, но борщ горячий. Как же это он такую горячую донес – не пролил?

Тик-так, тик-так…

Так до войны выглядел двор в проезде МХАТа (теперь - Камергерский переулок). Рисунок Паолы Купки, бабушки автора.

ЧТО ТАКОЕ МНОГО?

Что такое много? Много звезд на небе или начальников на земле?

Вовсе нет.

Много - это тарелка, полная остро пахнущей щемящей сыростью малины, в которую мать налила неснятое молоко. С округлыми пятнышками сметаны, что моментом исчезнут, как только я погружу в белое море с красными островами ложку. И станет то море розовым, как небо на закате.

Много - это доехать с отцом на собственном велике от дачи (точнее сказать, веранды в старом подмосковном дачном доме) до станции Жаворонки. Устанешь колёса крутить. Зато в ларьке отец купит себе сигареты "Дукат" в ярко-оранжевой маленькой пачке, в каждой по десять штук, а мне кулек подушечек. Нет, не сошел с ума: подушечки - это квадратная без фантика карамель, где варенье начинкой.

Много и трудно - это дождаться после ужина пока совсем стемнеет. Отчаянно трудно же - упросить мать не укладывать до темноты, которая долго-долго не приходит в июле.

А для чего темнота?

Чтобы увидеть белых и стремительных ночных бабочек-бражников, что слетаются на веранду к горящей там лампе. Дневных-то - капустниц и шоколадниц - я уже утром поймал. Сачок мне привез из города отец.

Сачок на длинной ручке, марлевый и крашеный в синий цвет. В нем быстро скапливаются верхушки травинок и мелкие мятые желтые цветочки. Вот этой шелухи в сачке после беготни по лугу, действительно, много. И сачок приходится выворачивать наизнанку, труха высыпается вместе с шевелящими лапками невзрачными жучками. Они смешно суетятся на ладони, а когда, наконец, переворачиваются со спины на брюхо, то быстро и щекотно убегают вверх по руке.

Много - когда июль на дворе не кончается. Вовсе не кончается, хоть тресни. А ты так ждешь августа. Ведь в августе ночи приходят раньше, крепче надежды поймать большую-большую ночную бабочку. Она зовётся "мертвая голова". Так говорил сын хозяйки дачи. Он осенью в третий класс пойдет и все про "мертвую голову" знает наверняка.

Хотя, мне кажется, никто и никогда её не видел. Она еще более редкая, чем через несколько лет для юного филателиста станет "негашеный Наполеон".

УТРО КРАСИТ НЕЖНЫМ ЦВЕТОМ…

Хорошо-то как! И не холодно совсем. Это потом, лет через десять с гаком, внезапно наступит темнота, и тело мое жуткая сила будет бросать от одного обледенелого бугра к другому. Я понесусь,переворачиваясь через голову и сшибая по пути ворота – ореховые шесты с разноцветными флажками, воткнутые в прибитый кантами лыж наст, но ничего – ни ворот этих, ни бугров, ни ям, ни даже самой трассы,в темноте, обрушившейся на меня мгновенно, будто битой кто-то двинул по затылку, видеть уже, конечно, не смогу. Краем сознания уцеплюсь за какие-то вполне явственные трески, похожие на те, что издают тонкие и аккуратные фанерки пахнущих дальними странами ящиков с таинственной надписью " Maroc".

Господи, как они запахами будоражат воображение... И солнцем и заморскими белыми пляжами с тихой и неспешной волной – насквозь из йода.

А трещат фанерные ящики, понятно, когда наступишь на них ногой.Шарахнешь от отчаянья и злости, что никогда не побывать тебе в тех краях, откуда в грязно-снежную Москву приехали оранжевые апельсины. Вот в очереди под Новый год – настоишься. А усталая и злая продавщица будет кричать в лицо всем и никому одновременно:

"Больше кило в одни руки не отпускаю!"

Раз затрещало, другой, пятый… На восьмом – тишина.

Однако в самый последний, ускользающий момент, осознаю: какие к шуту дощечки, это же ломаются мои кости!

Но почему не больно? Совершенно не больно…

«Да потому, – скажет умный доктор много после, – что сознание ты потерял

сразу. От шока. Это когда правая нога лопнула в колене. Она первая и накрылась…».

Тело затормозило в самом конце трассы, устав вращаться во всех плоскостях одновременно и зацепившись за последние ворота с развевающимися красными флажками.

Но и меня (еще минуту назад почти жанаклотакилли), бездвижного и с глупо подвернутой ногой, никому в темноте, конечно же, видно не было...

…А пока я с отцом в другом мире и другом — радостном —измерении. Никаких тебе трасс: катаюсь с маленьких веселых горок, потому, что сам еще маленький и веселый. Стою, весь в снегу, опершись на неуклюжие бамбуковые палки под кремлевской стеной. За которой вот уже год не сидит Сталин. Он рядом – в Мавзолее. А мне на это плевать. И на все остальное: снег в ботинках, в байковых шароварах, за шиворотом. Даже во рту снег. Вкусный, терпкий и остро отдающий металлом.

Все отлично, все просто классно!

Вот он – отец, до дома — два шага. Там ждет мать, сухая одежда и потрясающий горячий морс из клюквы, купленной по случаю в овощной лавке на углу Тверской и Манежной площади. Видной отсюда, от стены, если бы не огромные — из под крыши до асфальта мостовой— американские флаги на здании посольства.

Ну, вы помните? Того — рядом с "Националем".

А овощной-то за углом. Там из деревянной кадушки деревянным же ковшиком, аккуратно, чтобы не раздавить ни ягодки, наложили нам в газетный кулек это темно-бордовое чудо. Удивительный напиток делала моя мать, добавляя в морс для особого аромата корицу, гвоздику и еще какие-то неведомые специи. И я допиваю морс уже лежа в кровати. Согревшись, засыпаю, как проваливаюсь. Прямо в сон. Где скачет всадник без головы по волнуемым ветром неведомым прериям, и на рассвете дети капитана Гранта смотрят в морскую даль сквозь стекла медной подзорной трубы. А потом залает и позовет купаться овчарка по кличке Стрелка. Ровесник и друг мой деревенский. Будут в ту ночь раки и рыбалка, и грибы, и малина и еще много заманчивого…

Я выныриваю из своего сна в такой же огромный и сияющий, как океан капитана Гранта, новый день.

…Все-таки нашелся тот, кто видит в темноте. Поднял меня на руки крепкий, почти квадратный человек по имени Коба. Заметил нелепое тело под самой горой. Я знаю Кобу — он великий. Его раздевалка рядом с нашей, в сером бетонном и на редкость дурацком здании под трамплином. Я знаю также, что Коба никогда на нас, слаломистов, и внимания не обращал. Он — рекордсмен мира по полетам на лыжах. А мы — так. Мелюзга безлошадная. И этот великий прет все мои сто восемьдесят два сантиметра и семьдесят восемь килограммов веса в гору. Туда, где всегда во время тренировок стоит скорая помощь. На всякий – частый -случай.

Ну и сил у этого грузина!

Но вот он скользит, спотыкается и падает. Прямо на обанкротившегося чемпиона. И я моментом прихожу в сознание. И очень удивляюсь: как же лихо я реву!

От боли.

Все: забытье закончено. Началась больница. С растяжками, шинами, стальными спицами и ужасным зудом под гипсом, который лишь на считанные минуты заглушала минералка, которую я лил прямо на себя.

Мокрая кровать и унизительные просьбы: кто бы утку подержал, а, мужики?

Долгая пытка восьмью переломами и мыслями: дальше-то — что? Без спорта нету жизни, это каждый во дворе знает.

Больницу, если честно признаться, я помню плохо. Так, боль да скука, скука да боль. А еще — про-це-ду-ры.

Тетку ту, что уходя с работы одним махом вырубила все освещение, не видел ни разу.Просто выключила свет, да отбыла восвояси. А что по трассе в этот момент я набирал скорость, ее не касалось.

А правда: смена-то у бабы кончилась…

Тетки не знаю. Больница — в тумане. Как учился не хромая ходить — тоже каша какая-то… А вот вкус морса — пожалуйста.До малейших деталей, до самых тонких нюансов, как будто целую кружку с нарисованными на ней веселыми гномами только что проглотил.Буквально десять минут назад.

МАЛЕНЬКАЯ КРАСНАЯ ПОЖАРНАЯ МАШНА

Было время, когда наш скромный дворик казался огромным. И вправду сюда без труда вмещалась вся наша жизнь.

А само время вело себя не так, как нынче. Во дворе оно просто останавливалось, не текло дальше, какв других местах. Ничем, кроме неподвижности времени, не объяснить тот факт, что когда мать отпускала тебя погулять во двор, в разрешенный час удавалось:

- с диким свистом, помахивая тяжеленным шестом с белой тряпкой на конце, выпустить из голубятни черно-чистых, дать сделать им от Большого театра до Кремля пару кругов, и осадить точно к себе;

- погонять в футбол на асфальте, где главный забивала - Киваль, быть которому надлежало только в «Спартаке». Проиграть самому как всегда, но при этом не разбить тяжеленным черным кирзовым мячом близкие, и оттого манящие окна;

- потолкаться с корешами, - с тем же Кивалем, Карандеем-младшим и Хихелом, укрывшись за деревянным ящиком помойки в той единственной точке, которая не проглядывается из окон нашего дома, а потому, естественно превратилась в курилку. Сюда я уже допускался, но не затянуться «Памиром», а так, послушать серьезные разговоры;

- в узкой подворотне сыграть (не без дохода!)в пристенок по десять копеек, битой, безусловно, лучшей во дворе – царским серебряным рублем.

И многое, многое еще успевалось в этот весенний теплый и бесконечный час, пока из окна кухни не раздастся на весь двор: «Домой, уроки не сделаны!».

Ящик помойки, крашеный в унылую зеленую краску, служил как бы боковой стенкой сарая. А владел ящиком и сараем дворник дядя Арсентий. Небольшой такой, плотный человечек с короткими толстыми пальцами рук, обмотанными всегда серыми от грязи бинтами. Именно он – татарин с рябым, изрытым оспой лицом - содержал двор в идеальной чистоте, а по трезвянке сурово гонял нас и огульно, коверкая русские слова, обзывал шпаной.

Вечера же стояли во дворе синие и тихие, как в деревне. Тишину только подчеркивали нечастые автомобильные гудки с улицы Горького, и звуки радиолы, которую специально ставил на подоконник мастер спорта Толик Болховитин – звезда, хотя бы потому, что к нему в гости приходил сам Брумель. И в это благостное время, дядя Арсентий, принявший чуток портвейна, усаживался на лавочку с крутой спинкой и уже вполне довольно поглядывал на то, что творит подведомственная «шпана».

Собак во дворе почти не было. Постоянно, пожалуй, только Майка – ласковый пожилой спаниель. Хозяин его, Михаил Аркадьевич Светлов по поэтической рассеянности, усиленной порцией из «Коктейль-холла», часто возвращался домой в гордом одиночестве. Тогда я с превеликим удовольствием бежал для классика за угол в этот самый «Коктейль-холл» (ныне, господи прости, суши-бар), где отвязывал от высокой металлической ножки мраморного столика на высокой металлической ножке терпеливую Майку, и под веселое поскуливание вел ее к поджидавшему у подъезда поэту.

Зато кошек было много. Очень.И заведовала этим беспокойным хозяйством причудливо одевавшаяся (якобы шелковые плащи с кружевами и замысловатые шляпки из фетра или крашенной соломки)пожилая,сильно накрашенная женщина. Она заманивала самых нестойких из нас сладким чаем. И не просто чаем, а с эклерами по двадцать две копейки от Елисеева. Акошки без устали прыгали из двора через окно в комнату и обратно. Рыжие, черно-грязные и такие обычные – серые в полосочку, как бушлаты у зеков на строгой зоне. Кроме чая и эклеров подавала хозяйка и главное блюдо: черный кожаный альбом с массой старинных карточек. Показывала и комментировала только те из них, на которых в разных(всегда неестественных) позах и в самых экстравагантных нарядах стоял, сидел, облокачивался на колонну один и тот же крупный мужчина со значительным выражением лица. Дядя – в Париже.Дядя – в Самаре. Дядя – во МХАТе со Станиславским…На карточках был Шаляпин. Только Шаляпин. Хозяйка – Надежда Ивановна – отчего-то называла его дядюшкой…

А чего нам Станиславский? Он что, Стрельцов или Джек Лондон? И до всамделишного МХАТа – метров сто пятьдесят, не больше. Я туда в антракт на спор без билета прорывался. Эка невидаль!

Долго в ее комнате на первом этаже огромной коммуналки (не смотря на эклеры с заварным кремом) находиться было невыносимо – запах!И кошек мы не любили, гоняли их нещадно, особенно когда они приближались к голубятне.

С тополей летелпух и сбивался по углам в неопрятные перины. Перины эти мы с удовольствием палили: только спичку поднесешь – разом полыхнет и тут же успокоится, превратится перина из белой в серую скучную массу из отдельных уже бесполезных сережек.

Арсентий Иванович личностью был загадочной. С характером, как вы уже поняли, скандальным и противоречивым. Оценивать чистоту двора нам тогда в голову не приходило, голова эта была забита иными мыслями. Ну, скажем,как незаметно от Арсентия Ивановича расширить голубятню – ведь главным борцом с голубями, курением и футболом был именно тверезый дворник. До слома голубятни дело в нашей борьбе не доходило, но когда не успевали разбежаться, то доставалось метлой.Чаще, конечно, спринт выигрывали мы – пацаны, и отбежав на безопасное расстояние, радостно кричали: «Не догнал, не догнал! Старый, старый бегать не умеет!».

К слову, метлы он вязал сам, хранил их в уже упомянутом сарае, а те, что выдавали в домоуправлении – выбрасывал, за серьезный инструмент не держал.

Было и у Арсентия Ивановича странное для центра Москвы сельскохозяйственное увлечение: он на десяти квадратных метрах выращивал картошку. Оберегал ее – пуще глаза. И не дай бог кирзовому мячу залететь в этот веселый с синими картофельными цветочками огород. Конец! Пулей (с быстротой, не свойственной человеку с, мягко говоря, не легкоатлетическим сложением и возрастом для нас критическим – под шестьдесят) выскакивал дворник и уносил в чрево сарая наш единственный мяч.Все. Теперь оставалось ждать, когда под воздействием портвейна «33» оттает чугунная душа дворника.

Но, признаюсь, на крайний случай была и на Арсентия Ивановичауправа – мой отец. Какие-то неясные до поры, прямо-таки доверительные отношения связывали моего родителя с Арсентием Ивановичем. После нытья и жалоб про аннексированный мяч, отец спускался во двор. Заходил надолго в сарай, а потом (если приглядеться, тоже опортвеенный) выходил и бросал нам наше кирзовое богатство.

«Только сегодня – не играть. Завтра… А сейчас – по домам!»

И уходил.Такой красивый – в черном берете сдвинутым на ухо и модном, сером в клетку костюме с разрезами. Много позже, когда я получу возможность официально, не скрываясь, пить с отцом пиво, а Арсентий Иванович тихо скончается, батя, сидя во дворе на той же лавочке с высокой неудобной спинкой, расскажет про осень сорок первого. Про жутко холодный ноябрь, про ранний снег и голод, про то, как пешком он добирался из-за города – аж с Сокола. Шел по пустой, брошенной жителями столице, из госпиталя после контузии, которая свалила его в коротком бою сразу за Химкинским мостом через Москву-реку. Шел, да упал в тяжелый голодный обморок прямо во дворе. Рядом с помойкой. Как вышел из сарая Арсентий Иванович, затащил мягкого и бездвижного, почти обмороженного отца семнадцати лет отроду в тепло сарая и накормил картошкой. Той, что упорно ив послевоенные, относительно сытые годы, продолжал выращивать на крохотной делянке. Отец же, с исправленной датой рождения в паспорте, – в силу нехватки лет на фронт ему без подделки документов ну, никак было не попасть, – потом еще дотопал со своими разведчиками (не без остановок в госпиталях) до самого до 45-го. До Кенигсберга. Таким, как он, страна потом сделает от щедрот своих царский подарок – зачтет неоконченный десятый класс.

…Кроме огорода и ловкого вязания особых – профессиональных – метел, Арсентий Иванович был увлечен и еще одним странным занятием: сортировал мусор. Ну, бутылки извлекал из помойки – это понятно. Их можно сдать в пункт приема стеклотары в нижнем дворе. По семь, двенадцать и даже восемнадцать копеек за штуку. Если, конечно, горлышко не пощерблено – за этим строго следили приемщики. А трехлитровые банки - особая ценность, за них тридцать копеек давали. Но мало кто желал расставаться с подобной тарой, –для закрутки солений трехлитровым цены не было.

Бумагу и картон Арсентий Иванович расправлял и плотно увязывал в аккуратные пачки. Тоже для сдачи, но в другой приемный пункт. Однако противоречивый наш дворник, прежде чем погрузить макулатуру в скрипучую тележку с одним ведущим колесом, с помощью огромного общепитовского чайника в середину каждой пачки наливал воду. Для веса! Вот так в нашем дворе зарождался малый бизнес.

Изредка попадавшиеся книги, даже без обложек – оставлял себе. За остальным мусором, утрамбованным ногами, обутыми в бесформенные «пэтэушные» ботинки, приезжала особая машина. В нее-то совковой лопатой дворник и перегружал ненужные теперь остатки.

Однако встречались в мусоре и иные сокровища, -не под сдачу и уж, конечно, не на выброс: куклы с оторванными руками, продавленные глобусы из папье-маше, разломанные заводные игрушки… Все вот это добро Арсентий Иванович сразу уносил в сарай и неспешно восстанавливал. К безруким куклам подыскивал новые руки, вдрызг изломанные механические игрушки ремонтировал. Из трех-четырех битых выходила одна. Целая,и вполне пригодная к тому, чтобы вновь быть с удовольствием изувеченной кем-то из моих дворовых корешей.Выпивши (чуть-чуть), Арсентий Иванович, наполненный своими загадочными и никогда не обнародованными мыслями, пальцем подманивал выбранного им юного голубятника и вручал почти нового плюшевого медведя или какого-нибудь странного Петрушку.

У него двое сыновей погибли.

Один сгинул в сорок втором, другой прислал пару писем из Белоруссии. И – все.

Мы про них них не знали ничего.

Мы подарки брали, не отказывались. Но до сих пор, как вспомню, явственно ощущаю странную неловкость, что охватывала меня после такого подношения. Отчего-то хотелось, - и не мне одному, - быстро избавиться от дворницкого подарка. Сунуть его куда-нибудь, и чтобы никогда больше не видеть…

Почему так – не в силах уразуметь.

Но ведь не только потому, что здоровущий и светлый«Детский мир» около Лубянки уже построили (до него два шага, мы туда чудеса разглядывать бегали)…И в квартирах появились «Рубины» и «Темпы», по которым иную жизнь показывали…

Нет, не разберусь я. Однако всякий раз уносили мы эти игрушки в чужой двор, на чужую помойку.

Однажды подарил мне Арсентий Иванович красную заводную пожарную машину. Красоты – неимоверной. С выдвижной лестницей, с рулем в маленькой кабине, с фарами и колоколом… Покрутишь ключом, перевернув ее и придерживая колеса, опустишь аккуратно на землю, и побежит позвякивая«пожарка» по дворовому асфальту. Недалеко, как вы понимаете, добежала та машина, – тоже до соседской помойки. Именно ее получить оказалось особенно стыдно. Не знал Арсентий Иванович главного: это была моя машина. И сломал я ее с год назад.Сразу после того, как торжественно подарил мне ее на день рождения отцовский фронтовой друг – морской шифровальщик Кузнецов. Мать, не раздумывая, прямо посреди дня рождения швырнула пожарку с лопнувшей пружиной в помойное ведро. А меня дня три во двор гулять не пускала.

Умер Арсентий Иванович незаметно. Просто взял, да и умер. Во дворе, конечно, поминки устроили. Накрыли взрослые дощатый пинг-понговый стол. В садике дотемна посидели, песни не в такт попели. Но без драки.

Какие же это поминки?..

СЕКРЕТНЫЙ ГЕРОЙ

В нашем дворе когда-то обитали три бывалых алкоголика. Толик и Карандей были личностями яркими (как внешне, так и манерами поведения). Например, Карандей, с огненно рыжей копной курчавых волос, стоявшей дыбом, словно его только что током долбануло, одалживал исключительно по двадцать копеек на «Ромашку» (настой ромашки на спирту, что продавали в соседней аптеке только после 11 утра и до 7 вечера).

Так вот - он эти двадцать копеек возвращал. Всегда. Действовал хитро: переодалживался - создал личную пирамиду, в которой существовала строжайшая очередность заема и возврата. И стояла та пирамида крепко. Не то, что у Мавроди.

Толик, из глаз которого постоянно стекала прозрачная жидкость похожая на слезы, к моменту моего осознания разнообразия окружающей действительности, разговаривать отучился напрочь. Он молча подходил к людям и пристально вглядывался в их лица. Без всякой агрессии. И ему давали – считалось отчего-то, что он ужасно болен, и все его жалели.

Третий же проживал вообще без лица, без особенностей и оригинальности поведения. Деньги на аптеку, а убежденным алкашам в то время не по карману были винные лавки, доставал тоже тихо и для общественности незаметно...Потому и внимания к себе особого не привлекал. Звали его странно – Васнадзе. Ни имени, ни клички. Просто – Васнадзе.

Лежит себе в садике, спит. Кто это?

Не видишь что ли – Васнадзе.

И пошли дальше…

Трезвым я,до последнего случая его не встречал. Трезвым он был в другом мире, далеком от нашего двора.

Неожиданное произошло 9 мая. Утром во двор вышел Васнадзе как стеклышко и впервые заговорил с нами. Был он в коричневом двубортном габардиновом костюме, начищенных девятирублевых полуботинках черного цвета, в рубашке с соплями (длинным, узким воротничком) и цветным, винтом закрученном галстуке. Волосы на голове были мокрыми от бриолина и аккуратно зачесанными назад. А еще на лацкане пиджака с загнутыми наружу уголками висела звезда Героя Советского Союза.

Он подошел к пинг-понговому столу и сказал:

«Здорово, мужики».

Мужики, старшему из которых было семнадцать, открыли рты от изумления: Васнадзе оказался Героем!

Хочу заметить: хотя «мужики» по-настоящему уважали только хоккеистов ЦСКА, да еще Чумазого из соседнего двора, у которого было три ходки и голубятня круче, чем наша, к войне было отношение серьезное. Большинство – безотцовщина. И фильм «Подвиг разведчика» осмеянию не подвергался.

Но Васнадзе ни по возрасту, ни по образу жизни в герои никак не попадал. Тут для нас открылось, что была после войны еще одна война – секретная. А Васнадзе сбил в небе над Кореей тучу (как он утверждал - штук десять) американцев, но говорить об этом нельзя.И Герой он секретный, ибо корейской войны не было. Точнее сказать, война была, а наших там вроде как и не было. Потому никакой бумажкой подтвердить свое геройство он не может. А что денег не стреляет, так то не требуется. Платили тогда за Звезду Героя.

Немного, но на аптеку хватало.

Позже полыхнет много войн, которых не было. И некоторые из «мужиков» на них постреляют. И в них постреляют – во Въетнаме и Анголе, в Чехословакии и Афганистане… Да еще черте где...

А Васнадзе пропал из моей жизни – сломали халупу, в которой он жил. Правда, ничего на том месте не построили, просто двор стал шире.

Все стены во дворе нынче расписаны граффити. Здоровые такие «полотна». Их приходят рассматривать и фотографировать странно одетые худые и нервные подростки без отчетливо выраженных половых признаков. А из моего окна, если, конечно, приглядеться, среди намалеванных кругов, полос, молний и латинских букв можно заметить свастику. Она хитро вписана в орнамент граффити. Так хитро, что сразу и не разглядеть.

Впрочем, один из нервных подростков с жаром объяснил мне, что это не свастика, а некий индийский символ. Не то плодородия, не то благополучия.

Ему видней.

Голуби в Москве - повальное помешательство много лет кряду. Голубей воровали, из-за них дрались, в них влюблялись и их продавали. Этими странно завораживающими птицами определялся статус пацана, его кредитная история, место в уличной иерархии. Сизый немец, корнатка, в сапоги обутые, почтарь, кудрявый, трубосшибатель и, конечно, белые. По-правильному, чистые. Хороши считались и черно-чистые. Все смешные названия к научной классификации отношения не имели сроду. Но это мы - голубятники - так их нарекли.

Главное же, на самом Птичьем рынке с нашими именами соглашались.

Любой уважающий себя двор был обязан иметь голубятню. Сооружали их монументально. Как оборонительные укрепления. Со всякими фортификационными излишествами: чтобы никто из чужих, не со своего двора, влезть не смог. Колька по кличке Худой китаец, года сорокового разлива, так тот фанат, вообще: больную белую почтариху изо рта, полного сладких слюней от "Розового крепкого", сам и отпаивал. Вылечил, полетела снова. Он потом устроился на радиозавод аж в Марьину Рощу, чтобы тырить в товарных объемах текстолит. Толстый, темно-коричневый и практически вечный. По кусочкам почти год выносил, но внутри голубятни ремонт высшего пошиба организовал.

Иные, горячие на подъём, перли специально с военных заводов (гражданских вроде как и не было) алюминиевый уголок, хитроумные замки, кузбаслак... Видел даже на школьном дворе спецотлива титановый засов на голубятню.

Свистеть, поднимая стаю, должен уметь каждый. А если для свиста ты, упаси бог, совал в рот даже по особому сложенные пальцы, ты - никто. Пыль придорожная.

Только резко, пронзительно и безо всякой ручной помощи. А потом - цвиркнуть тонкой струйкой слюны сквозь передние зубы и, растягивая улыбку, демонстрировать свою новую медную фиксу на правом верхнем клыке. Таков правильный голубятник. Да и руки-то у него шестом с тряпкой белой заняты: не видишь что ли? - вон в небе стая кружит, а парень чужих метит осадить, своими сделать...

У нас для осадки чужаков были организованы временные голубятни вдоль крыши всего генеральского дома, того, что прямо в самом начале Тверской против Националя стоял. Почему - временные? Накануне каждого 1 и 9 мая, 7 ноября в рейд по слому наших ловушек уходили люди в синих погонах в сопровождении штатских в шляпах и габардиновых плащах. В городе "усиление" перед праздниками. А потому и борьба со всем, что мнилось спецслужбам неправильным и опасным.

Видно, тогда и таким вот образом закладывался исторический опыт будущих сражений с террористами.

Но нас - пацанов - победить? - слабы и в шляпах, и в погонах. Мы всю разруху моментом восстанавливали. А взять юного голубятника на крыше восьмого этажа для дядек в галифе и вовсе несусветная мечта. И ни разу не осуществленная. Конечно, участковый капитан Карапетян отлично знал, кто хозяева высотных времянок. Но молчал - он фронтовик, и спецслужбы любил весьма специфически.

Когда Гагарин полетел, мы с корешами из двора сразу на Красную площадь рванули – к черту уроки, какая школа… И голубей за пазухой пар несколько поволокли – турманов, почтарей и черно-чистую. Они слетанные, такие, что откуда хошь во двор возвращались. А тут всей дороги и трех минут не требуется: вон Манежную проскочил и уже Красная.

Это потом туда киношники понаехали, людей с транспарантами снимали. Мы первыми поспели. Вот нас милиция и скрутила, в отделение при ГУМе доставила.

Правда, в тот раз не били, так что про Гагарина ничего плохого не скажу. Да и почтарей выпустить сумели, и турмана вместе с черно-чистой - тоже. Всё путем вышло.

Теперь двор наглухо заасфальтировали.

Раньше в углу Арсентий Иванович картошку выращивал. Он в ноябре сорок первого, когда всё начальство и ещё пол-Москвы сбежало, раненного в Химках отца, потерявшего во дворе сознание от долгой, голодной, солдатской и такой молодой его дороги, картошкой в сарае откармливал. Горячей.

Дворник в том сарае метлы хранил.

Нет теперь метел таких, никто не делает.

И Арсентий Иванович давно помер.

У этой вот стены голубятня стояла. Весь низ ее мы кровельным железом обили – фундаментально вроде вышло. Но против времени и она не устояла. Как ни клялся Худой китаец, что его текстолит - неубиваемый, и тот осыпался. Нынче весь двор мерседесами и аудюшниками депутатскими заставлен. Без пропуска и не попадешь, охрана даже домой не пустит.

Удивительных птиц на Камергерском шпана центровая, кореша мои, раньше держали: над Кремлем те летали, над Москвой-рекой. По правде если, то и интереса к голубям у народа теперь вовсе нет. Отчего - не скажу, не знаю.

Видно просто спешим, через сизарей у ног бронзового поэта на Страстном перепрыгиваем не задерживаясь. Да и сами дворы поисчезали: где голубятни строить?

КАРАСИ, ЖАРЕНЫЕ В СМЕТАНЕ

Утром в избе всё еще продолжало пахнуть испеченным с вечера хлебом.

Сладковато-кисловатый, будоражащий аппетит, моментально наполняющий слюнями рот, этот запах главенствовал долго. Пару дней его ничем не перебить. Только когда тетя Шура на большой сковороде ставила на огонь голландки сковороду с карасями, когда они шипели на раскаленном чугуне, только тогда рыбный дух вытеснял прижившийся хлебный.

Но до карасей, что моментом кончают шкворчать, лишь только зальют их сметаной, далеко. Сейчас утро. И карасей этих мне предстоит ещё поймать.

А пока...

А пока здоровенный кусок хлеба и пол-литровая кружка подостывшего, но всё ещё почти парного молока - мой привычный завтрак. И в голову не приходит, что можно чем-то иным питаться. Ну, может, в забытом с конца мая городе и жевал после будильника белый мякиш с какао из пачки с надписью "Золотой ярлык", но не тут. Тут молоко от рыжей Лисички - два подойника в сутки с вечерней и дневной дойки, что прямо в поле. Да тётишурина черняшка. Вкусней, зуб даю, не бывает.

И хватаешь ты поутру такой здоровый кусок, который, ясно, тебе сразу не осилить. Но в большом куске хлеба лежит большой, можно сказать, главный смысл. С ним - недоеденным - пойдешь нынче за карасями.

Куда пойдешь?

Правильно - на болото. Туда, где пару дней назад пас с Зудиным деревенское стадо. А пока стадо это лениво жевало траву, строил из сломанной корзинки - большой и несуразной - вершу. Как раз для карасей.

Верша теперь готова: все дырки в корзине заплетены новой лозой, внутрь для груза засунут кирпич. И не просто засунут, а чтобы не болтался, грамотно прикручен проволокой, за которой сам ходил в соседнюю деревню Мокрое, где располагалась МТС. Кто не в курсе: МТС - это машинно-тракторная станция, отмеченная потравленной солярой травой и разбросанными вокруг ненужными деталями движков.

Может, похмельным механикам и ненужными, но пацанам - самое то. Там и проволоку добывали.

А кирпич правильно прикрутить внутри верши означает, что и тонуть, и стоять на дне будет она так, как задумал. Дном - на дне, входом в вершу - свободным, ничем не загороженным. И тогда караси сами полезут внутрь.

А как им не полезть? Ведь не зря сохранил в целости половину от тетишуриной горбушки. Вот и засуну её в вершу. Не устоять тогда карасям.

А пока...

А пока, дожевывая хлеб, выскакиваю во двор, прошитый сквозь ветки яблони солнечными лучами. И, не останавливаясь, лишь на ходу сорвав пару еще зеленых белых наливов, дальше. Туда, где в заросшем углу расположена забытая старая калитка, ведущая к оврагу. Только я да Зудин ходим этой дорогой, где в низине растут такие высокие "пупыри", у которых верхушки и не достать рукой. Из них, если обрезать аккуратно посередине, можно делать трубки, чтобы весело плеваться друг в друга покрасневшей уже бузиной.

Той самой тропинкой, где разнотравье с тебя ростом, поднимаюсь из оврага на бугор и без остановки дальше - через поле, к лесу. В лесу надо натянуть тапочки, что тащил покуда в руках: там полно ещё с войны ржавой колючки и лендлизовских, вскрытых немецким трофейным штыком, банок из-под тушенки. Хоть и обутый - всё одно гляди внимательно, береги ноги.

Но недолог перелесок, кончились елки с окопами, пошел мелкий березняк и кусты - отсюда уже чувствуется близкий запах воды.

Болото. Место рыбалки и потайных костров, в золе которых печется ворованная картошка или пойманные в петлю на крыше амбаров с зерном горлицы.

А пока...

А пока картошка не поспела толком, жарим на костре зеленые яблоки. Жареные они отчего-то хоть чуть слаще. Но сегодня на мелкие глупости времени нет: дело ответственное. Обещал к вечеру вернуться домой с рыбой. Чтоб как взрослый добытчик сидеть и смотреть: вот тетя Шура чистит карасей, вот на столе по белой тряпочке муку рассыпает. Ту самую, в которой предстоит карасей обваливать. Вот она, наконец, достает сковороду большую ...

Так сидели, вернувшись с рыбалки, сховав в сарае орудие браконьеров - бредень - братья Колька и Петька, старшие тетишурины сыновья. Уже отслужившие и работающие в колхозе трактористами.

Принесу вечером улов, и тогда я, откинувшись на лавке, сидеть стану.

А пока...

А пока поймать тех карасей еще надо.

Из кустов достаем припрятанную (от кого - непонятно и самим) вершу, что вчера только доделали. Хлеб, поломанный на мелкие кусочки уже внутри корзины и голышом, а что - никто и не видит - двигаем по мху к воде. Так говорится - болото. А на самом деле это наше лесное озерцо с заболоченными берегами.

Все: верша поставлена, и видна чуть ли не посередине болота на легкой волне березовая белая щепка. То - поплавок нашей верши, без него как найти её, стоящую мертво на дне, как достать полную набившихся тетишурин хлеб есть карасей?

Время к обеду. Это видно по забравшемуся на середку неба солнцу. Печет. Жареные яблоки схаваны вместе с косточками. Я лежу под кустом и делаю перочинным ножиком, тем, что отец подарил - с четырьмя лезвиями, шилом и штопором, специальный свисток из орешника. Сложное это дело, и в третий раз всё у меня прахом идет: лопается обстуканная ножиком ореховая кора, слезает со свистка, который без этой коры и свистеть не будет. То всякому ясно.

Но грустить некогда: пора в первый раз проверить вершу, времени много я выждал. Должны уже караси туда забраться.

И я тихонько вновь вхожу в воду...

К вечеру и вправду штук тридцать красных и круглых карасей лежит в холщевой котомке, переложенных крапивой. Почему крапивой? Так надо, чтобы не испортился улов на жаре, чтобы все рыбки были доставлены домой в лучшем виде. И чтобы запах от жареных карасей перекрыл все остальные. И сидящие за столом Колька и Петька, нахваливая жарёнку, глядели бы на меня.

Один, без их помощи, притаранил я домой ужин.

А пока...

А пока всего пяток рыбок пойманы. Но до вечера ещё уйма времени.

МАШКА И АГЛАИДА КЛАВДИЕВНА

В райцентре, посреди соломой крытых изб, возвышалась почта – каменное здание, где даже в самый летний зной было холодно и сыро. Так мне, во всяком случае, казалось. В силу возраста я был одетым вполне для деревни прилично: черные трусы, голубая майка. На голове – сильно тертая, крестиком расшитая тюбетейка, на ногах – уличная коричневая пыль и сизые царапины. И сидеть долго-долго в высоких, крашеных известкой стенах в ожидании, когда дадут Москву и бабушка, переговорив с матерью, отдаст на минутку трубку мне, было утомительно. Если бы не светила потом встреча с Машкой.

Прохладно тут и бессмысленно как-то: приятели давно у бугра с разбега в речку прыгают. И что толкового скажешь в черноту эбонитовой, тяжелой трубки? Что ни попроси: водяной пистолет или даже "духовушку" – раньше августа не получишь. Не приедет мать раньше августа. Работает она.

А начальствовала в прохладе и безлюдье, сидя за гладкой деревянной перегородкой высотой в мой рост, Аглаида Клавдиевна. Жила она совсем одна в маленькой кособокой пристройке с внутреннего двора почты, здания, чудом не сгоревшего при немцах. При немцах же с голодухи помер ее сынок, и укоренилась она в райцентре, свободная от семьи и окончившая в Смоленске почтовый техникум. Обосновалась в казенном помещении. А потому всегда была на работе. Совершенно ясно: никем, кроме начальника она с таким, более за всю мою дальнейшую жизнь не встреченным именем, и быть не имела права. Бабушка с ней дружила и очень доверяла этой молчаливой, худой и застенчиво улыбчивой Аглаиде Клавдиевне. Настолько, что отпускала меня с ней надолго – на целый день, или даже больше – поехать и отвезти скопившиеся за пару-тройку недель письма и телеграммы. Далеко поехать – аж в Сырокоренье само, на берег Днепра. Это я через несколько лет только, когда у меня будет взрослый велосипед «Украина» и синяки на ногах от прыжков на этом велосипеде с самодельного трамплина на спор в речку, стану легко сам ездить на рыбалку, вынимая из глубокой и тёмной воды серебристых рыб – подлещиков и голавлей, которых в нашей речке отродясь и не водилось. А пока Сырокоренье – недостижимая даль, сильно Москвы дальше: ибо позвонить в то село возможности не было никакой. Вовсе. Только Машка могла доставить меня туда, к Днепру.

Машка по обыкновенью стояла в тени деревьев у забора. Неостановимо и совершенно с одинаковой амплитудой качая головой в надежде разогнать мухоту и оводов. Она почему-то всегда была впряжена в телегу и её передние ноги были спутаны веревкой - белой и толстой. И свободной я её знал лишь на немыслимо прекрасном песчаном откосе Днепра, поздним вечером распряженной Аглаидой Клавдиевной - попастись на ночь. Ибо назад в Красный до темноты мы уже вернуться не успевали. Я тогда забирался на белую и огромную, как диван в нашей коммуналке, и такую же бугристую Машкину спину прямо с телеги. И мы пешком, точнее – шагом лошадиным, спускались к воде. На этой дороге я становился с Машкой уже неразделим. Я держался легко и свободно за длинную, нестриженую лошадиную гриву, от пыли жесткую, и вырывал, словно болячки, из этой гривы репьи и разные мелкие палочки. Что Машка воспринимала весьма благосклонно. Мы с шумом - долго и вкусно пили днепровскую воду, и не менее долго потом взбирались наверх к телеге. И были в темноте мокрые от купания и счастливые – я и Машка. Старая кобыла, списанная из колхоза за беспомощностью на почту. Под надзор добрейшей Аглаиды Клавдиевны. Время от времени Машка поворачивала голову и косила на меня темным и круглым, с мутью легкой на дне, своим лошадиным взглядом. Откуда мне было знать, что от долгой жизни, а больше от безразмерной работы, к моменту нашего знакомства Машка толком уже и не видела ничего? Кнут и вожжи - чувствовала. Тем её и ограничивали большую часть колхозной жизни.

Ночью, там - на берегу Днепра - свободная, молодая и легконогая Машка сладко хрумкала травой.

А я, лежа рядом на овчине в телеге, смотрел на звезды. Летними короткими ночами звезды бледные. И если хочешь на небе что-то рассмотреть, то надо очень и очень приглядываться. Утро приходило скоро и радостно. Машка невдалеке продолжала жевать траву, а я засыпал, наконец, в полной радостной усталости и просыпался уже в дороге, от тряски и просыпался. Машка, как заведенная, переставляла и переставляла свои огромные ноги, я, устроившись поудобней на животе в покачивающейся в такт лошадиным шагам телеге, пил из кринки холодное молоко, обливался этим самым молоком и думал: непременно надо попроситься с Аглаидой Клавдиевной мотануть в Слащевку. Обязательно надо посмотреть – какая там жизнь. Ведь у них есть озеро и камыш. Мне бабушка говорила, что озеро большое и можно даже на лодке плавать.

А покуда - скрипели колеса, медленно ползли близкие деревья, в поле пахло разнотравьем и не подымался за нашей телегой столб пыли - так медленно и размеренно двигалась Машка.

Через год я вновь на лето был отослан в Красное. Когда спросил про Машку, бабушка пробормотала что-то невнятное и принялась настоятельно подсовывать мне залитую сливками ягоду-клубнику, что на удивление деревенских начал в тот год выращивать в саду дед. Какая к шуту клубника в смоленской глуши?

Машку, как я узнал потом, списали на бойню, а Аглаида Клавдиевна вышла на пенсию и уехала черте куда. В Слащевку, из которой она и была родом. Туда я так и не попал. Не поплавал по озеру на лодке. Много других рек и озер случилось потом в моей жизни. Всех и не упомнишь. А вот мягкие губы, которыми Машка, отфыркиваясь так, что меня теплым ветром обдувало, брала аккуратно с моей руки сыроватую черную горбушку, чувствую и сейчас.

Закрою глаза, протяну в темноту руку и...

СИНЯЯ МАЙКА ЛИДЕРА

Через холмы к речке - главная и ежедневная летняя дорога. Рывок туда из избы, где еще шкворчит на керосинке бабушкина яишня, а ты с куском хлеба во рту натягиваешь голубую майку и ноешь: не хочу есть, так побегу, - стремительный рывок.

Я несусь вниз, вниз с холма к речке и от росы мокрые выше колен ноги у меня блестящие, коричневые и очень легкие. Только переставляй.

У вира под бугром уже полно пацанов. Наших - ни с Пролетарской, ни с Интернациональной не видно, чужих же - с Заречья, полным-полно. Штук несколько. Хрен с ними. Скинул майку и - ух! - разом обожгла вода: столько в виру под бугром бьёт ключей. Около тридцати на улице, а вода тут вечно холодная. Зато чистая. Раки к осени - ого-го. Большие и черные. Выныриваешь с таким в кулаке - как с олимпийской медалью. А глаза круглые и полны веселого ужаса. Да, обрыв тут для прыжков - лучше не придумать.

За пару лет до того случая, в городе, отдала меня мать в секцию плаванья. Чтобы не слонялся хиляком по двору. Да и в деревню ей отпускать меня спокойней, когда рассекать официально - под мужской разряд - стану. Теперь я на речке король: сотка кролем - это не к тому берегу саженками.

Уделать зареченских особая радость. Они коварные: на своей территории наших поодиночке метелят. Стоит мост пересечь, так сразу и вылазят. Меня, правда, не трогают. Покровские - учителя. А потому вся взрослая деревня их уважает. Бабке с дедом мужики по очереди огород под картошку пахали. Сами приходили и пахали. И к осени выкапывать придут. Это уж обязательно.

Свет популярности и высокой недеревенской духовности Покровских падал на городского внучка. Наглого и быстроплавающего. Просто так (как другим) ему и вправду морду не набьешь: батя или матка потом, когда всё вскроется, вожжами отходят. А городской обязательно трепанет: как городскому слюнями не брызгать?

Но и простить его за то, что городской, нет у зареченских сил и возможности.

Я ношусь по водной глади туда-сюда, ныряю с обалденной высоты, а враги сидят и ухмыляются.

Чего ухмыляются?

Наконец, в гусиной коже вылезаю на берег и спешу туда, где оставил закатанные по колено шаровары и синюю свою майку. Колотит оттого, что отталкиваясь от верхушки бугра не только лихо кричал в полёте, но и старался пронырнуть как можно дальше, не появляясь совсем на поверхности. Такая тактика должна была смять наблюдателей. Куда им до меня? Совершенно счастливый, прыгаю на одной ноге, не сразу попадая другой в штанину, поднимаю с травы майку. А она узлом завязана. Пошутили наблюдатели, так затянули, что узел только зубами растянуть можно. Я вцепляюсь зубами в синюю, мокрую и остропахнущую ткань, и слышу сзади хохот зареченских. Восторженный, дружный, прямо победительский хохот.

И тут до меня доходит: пока нырял и напоказ кролем рассекал, они майку узлом связали, а узел - обоссали! Как мафия - все по очереди ножичком в мертвого тыкали. Повязаны теперь подвигом.

Их подлянка удалась на все сто. На кого мне кидаться? Какой гад это всё сотворил? - не понять. Лыбится разом вся компания.

Я бреду к воде, долго и униженно стираю майку в холодной воде вира, вновь вцепляюсь зубами в теперь уже безвкусный, но все еще не развязанный узел. Узел не сразу подается, а звонкий смех всё звучит над речкой, над полем, поднимается высоко в синее небо под самые облака-клёцки и преследует меня везде. И в избе преследует. И в маленьком закутке за печкой засыпаю под этот, бьющий прямо под дых, смех.

Снится мне тот же обрыв, те же зареченские. Снится, как смело подхожу к ним и хлестаю по хохочущим харям той обоссанной синей майкой. Вижу, как они нагнули головы вниз, слышу, как хором просят прощения... А солнечным утром следующего дня я вновь спешу через холм на речку. Буду метелиться - так я решил ещё во сне. Не поняв, что сон этот - продолжается. Обзову по-всякому. Не смогут они стерпеть и станут со мной драться. Хорошо бы один на один. Но это зареченские! Они кодлой привыкли.

Я наголову разгромил всех в счастливом том сне, безоблачным летом, которое утекло с водой реки за горизонт. К Днепру и утекло. Я приезжал в тот райцентр недавно. Через сорок лет. Вы удивитесь: там асфальт с заплатками - как у людей - на Пролетарской улице положили. И нет больше зареченских.

Высохла речка совсем, вот и не стало.

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ

Колька Зудин был рыжий. И, конечно, его дразнили: «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!»

А он, понятно, не убивал. У него и бати-то не было. Какой там дедушка… Рос Колька коренастым, кривоногим и отчаянным. Ни волки в лесу, ни через пруд на спор переплыть, ни за яблоками к соседям залезть… Ни черта не смущало. На единственной в деревне лошади Машке, на которой и огород пахали, и дрова возили, и сено подбирали, флегматичной грязно-белой кобыле с фантастическим брюхом, ковбоем по округе носился. Охаживал ее плеткой и залихватски свистел.

Ну, а мать – та вообще хоть куда. Всю дорогу в телогрейке и в кирзачах, как в форме. А если в бане, то запросто, безо всякого стеснения, нагишом выскакивала на двор… Вылитая «Рабочий и колхозница». Без изнуряющих комплексов. Доярка. Вставала до свету, шла четыре километра в соседнюю деревню, на ферму. Мокрое называлась, большая деревня. А возвращалась к ночи, после вечерней дойки.

День потому у Кольки Зудина был весь свой – не с кем делить. Вот и отрывался, как мог. За что весьма часто и не понарошку бывал порот вожжами. Но чаще крапивой, стеной поднявшейся рядом с их домом.

А правда: кому за хозяйством следить?

Вот и росла где не надо крапива. И Зудин рос. Оба – вольно. Но не так, чтобы до конца.

Деревня наша совсем крошечная – осталось только то, что не пожгли при немцах. Жгли и сами немцы, и партизаны старались… Словом, весь «жилмассив» – двадцать хат. Из них чуть ли не половина – землянки. Не было у хозяев сил и средств выползти из земли, поставить сруб, покрыть крышей. В колхозе тогда желтым цветом цвела палочная система. Трудодень в сводках где-то там, на центральной усадьбе, отмечался галочкой. «Палкой» ее еще называли. Денег колхозникам (как и паспортов) на руки не давали вовсе. Осенью все эти «палки» председатель пересчитывал. И отоваривал. Фуражным зерном, дровами или чем другим, что попадалось под руку. А под рукой – в амбарах – мало чего хранилось.

Как зимовать? Каждый год одно и то же…

Выручала картошка. И коровы. Не колхозные, что доили мать Зудина и тетя Шура, у которой я жил, а свои. У нас – Лисичка, приземистая рыжая и молчаливая. Жует себе и жует, только косит на тебя здоровущим карим глазом. Без крайней надобности никогда не мычала. Зато молока – два подойника в день. Рекорд округи! У Зудина – Звездочка. С такой, знаете, белой отметиной на черном лбу. Здоровая, пузатая и с маленьким-маленьким выменем.

Вот их-то – коров, а у кого и овец и коз надо было пасти. Деревня, повторю, маленькая. На пастуха денег нет, сколько по загашникам ни шарь. Поэтому коров пасли «по дворам». То есть каждую неделю за стадо отвечал чей-то двор. Мужиков – раз, два и обчелся. Бабы – на ферме… Вот и приходилось пацанам отрабатывать. Считай за всё Киселёво.

Утром растолкает тетя Шура. Сунет кружку с молоком. А еще кусок самопёка – своего черного хлеба. Вкусней – не бывает. Кисловатый такой, с твердой, толстой и хрустящей темно-коричневой корочкой. Смёл быстренько все и на улицу. Погнал еще по темноте мычащее и блеющее стадо вон из деревни. Через заброшенные колхозные поля – упаси, боже, остановиться – дальше, через овраг к опушке. Туда, где «частникам» разрешали выпас.

А нам – что? Кругом благодать… Птички-бабочки… Главное же – взрослых никого! Делай что хочешь: коровы все равно тебя не сдадут, лишнего не наболтают. Жги костер, собирай орехи, топай на озеро за карасями… Так кодлой и заменяли всамделешнего пастуха. Для того прихватывали специально и пару сопливых. Сами-то – ого-го! Осенью в третий класс идти.

«Смотрите, гады, чтобы овцы не разбежались!» – краткое, но убедительное напутствие. Сопливые молчат, только головы в плечи втягивают. А куда денешься?

И – вперед с Зудиным шастать по окрестностям.

После войны не больше пятнадцати лет прошло, даже колючую проволоку вокруг слащевского леса не убрали. Это знак – разминировать там ничего не успели. Семеновский тракторист сено с покоса вывозил и на мину напоролся. Да так, что хоронить-то толком нечего было.

Окопы и блиндажы покамест стоят, не все обвалились. И собирали мы там, ясное дело, оружие. Больше, конечно, нашего попадалось – ржавые трехлинейки, никчемные десятизарядки, прогнившие ППШ… Но удавалось раскопать и деловое. То, что на ходу. Были у нас и шмайсер, и дягтеревский пулемёт, и даже пару пистолетов. Все это богатство хранилось у Зудина на чердаке. И на тебе шут ее понес под крышу, Колькина мать наткнулась на наш арсенал.

Во мату было!

Пороли тогда не только Кольку. Всех пороли. Я тоже с неделю толком сидеть не мог.

Но задница не огород – быстро зарастает. Печально другое: из чего теперь пострелять, чем перед пацанами из соседних деревень хвастаться? Все разом потопила с некультурными криками мать Зудина под плотиной в пруду. А там глубина! А на дне илу... Никак не достать.

Поротые, но не сдавшиеся, сидели мы с Зудиным на опушке, время от времени лихо пощелкивая кнутом (особый шик, о котором необходим отдельный разговор), неформальной лексикой возвращали на место из кустов самых непоседливых бяш и му-му.

Тут Зудин и поведал о великой тайне.

К мамаше его заглядывал и оставался иногда на ночь бригадир из Слащевки. И тот бригадир, выпив, похвалялся, что в оккупацию, мальчишкой еще, видел, как грохнулся за лес в болото немецкий самолет. А взрыва не было. Стало быть, лежит он где-то там до сих пор. Туда никто не ходит – мин, и правда, без счету осталось.

Вот оно настоящее дело – найти и откопать. Станем сразу знаменитыми. И главными. Ни у кого в окрестностях своего самолета не было.

Экспедицию соорудили, взяв в нее проверенных. Только киселевских. Длинного Витьку по кличке Жердь, Пашку с оторванными пальцами. Опытного: руку он покалечил, разбирая румынские, яркоокрашенные противопехотные гранаты-пшикалки. Тол тогда нужен был нам дозарезу. Или динамит. Рыбу глушить. Бредень-то председатель отобрал, чтоб не браконьерили. А мы на пожрать ловили.

И двинули на болото вчетвером.

Шли долго. Лесом, без дороги. По солнцу и шли. А нашли быстро. Прямо как в кино: вот оно болото, а там, среди хлипких березок, хвост из торфа торчит. На полметра.

Сразу же выяснилось: хвостов у самолета аж два. Рама. Фоккер. Так немецких разведчиков называли, нам потом мильтон из района подробно объяснил. Найти – не вопрос. А как в самолет забраться? Он в торф ушел, аж по самое некуда. Откапывали чуть ли не месяц саперными лопатками (тоже трофей – немецкие, складные, с коричневой тяжелой ручкой). Прямо как шахтеры. Чуть взрослые зазевались, сразу в забой.

Внутри самолета оказалась, к нашему разочарованию, каша из жидкой грязи и кусков ржавого железа. Ну и привычное – кости с черепами. Ничего глаз радующего. А еще с хлюпаньем вытащили наружу какие-то тяжеленные мешки. Три штуки. И оказалось это грязное и слипшееся барахло – сокровищем.

Настоящим.

Отмыв кое-как торф и глину, поняли: нашли парашюты! Один распатронили на месте. И лежало теперь на мху перед пацанами поверх калгана и зеленой еще клюквы нечто белое. И прекрасное. Парашютный шелк ни разу не сгнил, он поблескивал на солнце, пробивавшемся через кусты. Чуть подсох и при легком ветре шел мелкими волнами, как бы приподнимался от земли, готовый взлететь в небо. Но – нет, удерживали стропы из крепчайшей плетенки.

Зудин сказал:

«Если кто своими грязными лапами сейчас шелк перепачкает, я вот этой лопаткой по хребту…»

Врал, конечно. От потрясения и полноты чувств.

Не только пустая красота, но и возможная выгода от находки так взволновала нас, что на слова Зудина и внимания не обратили. Посоветовавшись, решили: притараним на пробу кусок шелка бабке-Нилихе, у нее одной на сто деревень вокруг «Зингер» был. Она нам на этой швейной машинке рубашки и пошьет. Всем.

Стали разворачивать два других мешка и поняли: тут рубашками не отделаться. Шелку столько, что целую деревню запросто одеть можно.

Притащили уже к ночи все барахло в наш дом: тетя Шура считалась в Киселеве справедливой и не вредной вовсе. Опасаться ее было нечего. А наутро старший тетишурин сын Петька распустил парашюты на куски. И отправились мы с подарками по избам. Первый раз за то, что с трофеями из лесу приперлись, Зудина не пороли. Хвалили и благодарили. И меня тоже, хотя я считался не до конца своим: городской все-таки. Киселевский – тоже. Но не до конца, нет…

Осенью на свадьбе зудинской мамаши и слащевского мужика, что про самолет так кстати выболтал, собралась вся деревня. Пригласили и председателя из Мокрого. Даже милиционера из района. Тот, дурной, в форме явился. Видно, похвастаться перед молодухами хотел, но только напугал народ. От деревенской застенчивости – начальство аж в форме прибыло – самогон, что выставили на столах, устроенных из досок на козлах для пилки дров прямо на единственной нашей улице, что шла вдоль пруда, срочно покрасили свеклой. И сиял теперь главный российский напиток фантастическим красно-фиолетовым цветом.

Будто в воде марганцовку развели.

Гармонистом уселся Петька. И мучил он трофейный аккордеон, пока сам с лавки не упал. А кричала веселые матерные частушки помолодевшая и розовощекая мать Зудина. И была она в потрясающем шелковом платье. И все другие бабы в таких же. Белых-белых...

И никак невозможно было иначе: бабка-Нилиха разнообразием фасонов не славилась. А председатель (тоже в белой шелковой рубахе) быстро остаканился, расчувствовался, и под конец гулянки пообещал вернуть нам бредень.

НОЧНОЙ ЗВОНОК В КОММУНАЛКЕ

Телефон в коридоре коммунальной квартиры разрывал ночную тишину. Одна трель, другая, десятая…

«Вот гады! Никто из Болотовых не подойдет, – а ведь им звонят, точно…»

Таня скинула одеяло и, стараясь не шуметь – сын на раскладушке рядом сопит, – нащупала ногами в темноте тапочки. Потянулась за халатом и свалила стул. Он с грохотом упал. Из кармана халата покатилась с противным звоном мелочь. Наконец монеты замерли где-то по углам и под шкафом.

Сын не проснулся, во дворе набегался за день…

А телефон продолжал безумствовать.Пробираясь вдоль стены, Таня рукой нащупала выключатель. Лампочка в бумажном разрисованном птицами абажуре (фронтовая подруга Эльвира подарила на новый год, сама клеила) желто-серым светомобдала великолепие коридора. Сундук под вешалкой с перелицованными год назад пальто, а сундук-то, красавец, бабушкин еще, австрийский. Соседский велосипед, подвешенный так, чтобы головой не задеть. Зеркало с облупившейся по краям амальгамой. Обитая оцинкованным листом (кому в голову пришло?!) табуретка и ящик для обуви с вечно открытой крышкой – нет бы кто починил…Все это, а еще в тени стенных проемов соседские двери, при таком освещении казалось покрытыми толстым слоем пыли.

А телефон и не думал умолкать.

«Кому это в голову взбрело – звонить в такое время? Вот настойчивый…»

Таня,не спеша, брела к аппарату. Не делала резких движений: спина болела невыносимо – ранняя холодная весна за окном. В сырость –хоть стреляйся. Спина так ноет, прямо места не найти. А ведь пулю вынули черт-те когда – в сорок четвертом.

«Сейчас все скажу. Только без истерики, так сильней проймет идиота…»

Черный аппарат с тяжеленной трубкой на потертымпроводе она оборвала на полутрели.

«Добрый ночи, вас слушают…»

На другом конце помедлили.

«Полковника Болотова мне позови…»

У мужчины был заметный кавказский акцент. Говорил он медленно и в растяжку. Негромко так. Чувствовалось, привык, что его слова мимо ушей, как бы тихо они не произносились, никто не пропускает.

Ни акцент, ни обращение на “ты” не насторожило Таню. А зря. От злости на ночного переговорщика вся осторожность пропала. Да и спина безумноноет!

Таня, собрав волю, чтоб не ахнуть матом (гвардии старшине с сорок первого по сорок пятыйчастенько приходилось в окопах пользоватьсяненормативной лексикой), так вот, собравшись, она продолжила:

«Болотов, которому вы ночью домой позвонили, отсутствует. У него, знаете ли,ночная работа – он полковник МГБ. Такие вещи следует учитывать, когда в два ночи беспокоите ответственного товарища…»

И, вспомнив уроки хорошего тона, которым мучили ее в гимназии еще тогда, когда не пришли русские, которых быстро сменят немцы, когда СССР был для нее страной чужой, а про Россию только мать рассказывала, Таня решила добить собеседника. Вежливостью.

«Надеюсь, что смогу быть вам полезной – продолжила, как ей показалось в издевательском тоне. - Чтопередать полковнику, когда утром он придет домой?»

На том конце провода она, действительно, произвела впечатление. Но – не то, на которое рассчитывала. После МХАТовской паузы, человек с кавказским акцентом, наконец, произнес:

«Передайте – звонил Берия…»

Когда Володя явился домой с дежурства вредакции иновещания, то увидел все в том же желто-сером свете слабосильной лампочки, что его Таня сидит в странной позе на окованной цинком табуретке. А рядом болтается не повешеннаяна рычажок трубка.

В обморок она падала последний раз только с голодухи – зимой сорок второго, в блокаду. С тех пор – никогда. Ни в лесах Белоруссии, откуда приходилось вылавливать разбежавшихся после окружения немцев, ни в Польше, когда после братской встречи с бойцами армии Краевой ей выстрелили в спину. Ни, тем более, в отчаянных боях при штурме Кенигсберга. Вперед! Медаль «За взятие…» отлита уже, там вчерашнее число выбито, а город не сдается. Так что и полк лишний положить не беда будет.

Только длястаршины с ее взводом – ой, какая беда…

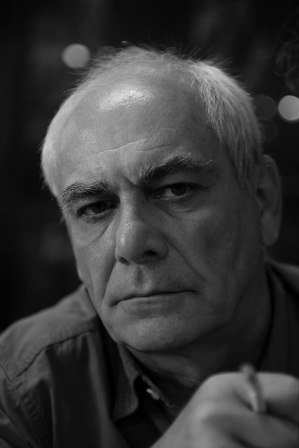

Татьяна Сергеевна Иллеш (Покровская)

Так и застыла, прислонившись к крашенной в серое стене Татьяна Покровская.На табурете в глубоком обмороке сидела бывший боец Второго Белорусского фронта. А в пятьдесят третьем – моя мать Таня. Безработная, потому что, родилась как на грех за границей.Восторженная гимназистка прибежала воевать за ту Россию, про которую рассказывал ей дед – директор гимназии в маленьком латышском городке Режица. Безработная, свободно изъяснявшаяся на четырех языках, не считая окопного мата. Молодая, красивая, почти тридцати лет от роду, пытавшаяся зарабатывать вязаньем кофточек и переводами с немецкого философских писем Франца Кафки. Но если кофточки мало кто покупал (не брать же с подруг деньги), то уж Кафка совсем не ко двору оказался.

Наутро в коммунальной кухне, исполненной забытыми теперь запахамипостоянно варившегося в баке белья, к отцу подошел вернувшийся с Лубянки Болотов. И как-то понуро, словно сам нашкодил, сказал профессионально осторожный сосед:

«Ты, это… Ты Тане скажи, что бы она ночью к телефону не подходила… А то, знаешь…»

Отец знал. Все тогда знали.

Сталин умер. А Берия еще оставался.

ПРЫЖКИ В ВОДУ В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗМА

Каждое поколение можнос некоторой долей условности охарактеризовать одной фразой. Про родителей – победившее на войне. Нет, конечно,они потом сделали много другого. И все-таки...

Ну, а мы? Мы-то кто?

Поколение, котороерешило одеться в джинсы. Вот так я думаю. По крайней мере, сейчас. Первому надеть джинсы – тоже поступок…

…Лысый отличался ото всех во дворе. Больше – он и не во дворе ото всех отличался. Немногословностью, самодостаточностью и тем, что не гонял голубей и ни при каких обстоятельствах в футбол не играл. Он на рояле играл. И старинные монеты коллекционировал. Хотя сразу и не догадаешься – крепко сбитый, в кепке, надвинутой на глаза. И всегда в сапогах. Яловых, хромовых, даже курсантских брезентовых, но в сапогах. И, конечно, прозвище. С детства иной прически не признавал. Только наголо! Какой же тут рояль вместе с Бахом, какая к шуту нумизматика вместе с поздней античностью? Но и Пелопоннес, и абонементы в консерваторию, и даже «Прима» тщательно высушиваемая в батарее отопления (подальше от родителей) – все гармонично укладывалось в одну личность.

Впрочем, не в экстравагантности дело. Это – антураж. А познакомились мы так.

Первый раз в первый класс. Белые цветы в руках, белые подворотнички на школьной гимнастерке, белые банты у сикилявок, которых ты лет семь-восемь будешь старательно не замечать, Белые, нет, просто бледные от волнения лица родителей… Первый раз в первый класс.

Как же туда не хотелось идти! Прямо спасу нет…

Из свободы двора, из вольницы летней деревни сгрибами и раками, с ночными набегами на соседские яблоневые сады, с выкапыванием из еще не обвалившихся окопов и блиндажей наших быстро прогнивших ППШ и немецких, слегка покрытых ржавчиной шмайсеров.У Зудина – так вообще, «парабеллум». На ходу. Мы из него по вороньим гнездам палили пока патроны не кончились. А тут – нате. Сорок пять минут сидеть – не вертеться. Руки на парту сложить. И – молчать. Где это видано?

Школа близко - в соседнем дворе. Мы с тем двором насмерть дрались из-за голубей. Всегда там кодлой появлялись, иначе по одному изметелят. Словом, первое сентября – никчемный день и глупый праздник. И готовился я к нему, как к кори. Поболею, помаюсь, а там и пройдет. Не может же такая ерунда целых десять лет продолжаться?..

Рассадилипо партам. Всех пацанов рядом с бантами. Мне невиданно повезло– последним в класс входил, вот банта и не досталось. Только Марьвасильевна завела песню про свет знаний, как распахивается дверь и взъерошенный мужик вталкивает в класс бритого наголо пацана. Опоздавший папаша что-то лепечет и моментально исчезает. Бритый – остается и растерянно озирается. Тут Марьвасильевна, опомнившись, говорит: «Знакомьтесь дети, это – Миша П.». Берет его за руку и ведет на свободное место. Единственное, что на моей последней парте. Вроде я этого типа где-то встречал – лысая стрижка и сапоги. Он же из вражеского двора! Необходимо срочно показать – кто тут главный. Я, с удовольствием нарушив тишину, громко выдал: «Здорово, Лысый!».

Он спокойно так, внимательно – как на больного – посмотрел на меня и кивнул.

С тех пор, вот уже больше пятидесяти лет я называю его Лысый. Не обижается. Видно - привык…

…Через несколько лет выяснилось: Лысый не только фуги из рояля извлекает. Он еще ножиком, отточенным алмазным надфилем и правленым на кожаном ремне, потрясающе вырезает револьверы прямо из одного куска дерева!В точности такие, какие носил на поясе Крис из «Великолепной семерки», благородный ковбой, ворвавшийся победителем измексиканской прерии в хрущевский соцреализм. Лысый красилревольверы в черный (а какой вы еще хотели?) цвет и мы с ним сами стали особенными...

И просто, и радостно было думать об этом, сидя на крыше семиэтажного дома, громадина которого прямо от наших ног обрывом падала вниз к электрической реке улицы Горького. Над головой – осеннее черное небо без звезд (ну, не бывает звезд в городе!), и ты представляешь себя то бегущим за собачьей упряжкой по замерзшему Юкону, где вожаком ,конечно, Белый Клык. То на скрипучей палубе парусника, путь которого лежит не куда-нибудь, а к загадочной Земле Санникова. Но слышно, как часы на Красной площади бьют одиннадцать. А это значит одно: ты безнадежно опоздал к ужину, а математику, естественно, не сделал вовсе.

Как хочешь верти, но нет в городе настоящего полета.

…Странно, но и мои кореша-голубятники, вполне сформировавшаяся к годам пятнадцати шпана, Лысого уважали. Никому в голову не приходило что он, в сущности, с чужого двора. Еще более необычным было то, что взрослые (включая учителей) считали его абсолютно положительным персонажем. И ставили только хорошие оценки. Даже в том случае, когда ставить было и нечего.«Видимо, Михаил не подготовил тригонометрию, ибо занят был живописью и музыкой», - так считали учителя. Им и в голову не приходило, что их любимчик вчера весь вечер лазил по подвалам и курил. А туалет в школе был взорван не хулиганом и завзятым троечником, а его дружком -пианистом и отличником. Который специально для этого прямо на уроке украл из банки со щелочью у рассеянной химички странный и горячий металл натрий.

В старших классах (когда деревянные пистолеты уже не солидно было таскать) на нас обрушилась полная острых ощущений эпоха джинсов. И достать- то их было не просто, и носить-то небезопасно. Лысый относился кдорогой моде (купить можно было эти брюки только у фарцовщиков и за бешеные деньги) вполне спокойно: а что, удобные, технологичные брючата. И во двор, и в музыкальное училище – в хоре в третьем ряду стоять. Да и сапоги из под них весьмагармонично выглядывают.

На фото слева автор, сидит Лысый

Я же неожиданно попал в считанные счастливчики:мне джинсы из Дании тетка поставляла. Когда-то ее из немецкого лагеря туда на работыотправили. Ну вот, и задержалась на всю оставшуюся жизнь... Лет тридцать ей визу на Родину не давали. Видимо, числилась Ира Покровская в наших доблестных органах опасным элементом. Ей – больнои обидно. Мне – одно удовольствие. Вот и красовался – то в Wrangler, то в Lee. Правда, однажды из-за белых «ранглеров» от души побили на Петровке-38. Не сильно сговорчивым я там показался. Работали спецы женскими капроновыми чулками, в которых был насыпан песок. Так дядистепы и дело свое делали, и синяков не оставляли на телеюности страны.Иди потом, жалуйся…

Но чем больше нас преследовали, тем сильнее было желание ни при каких обстоятельствах не менять эти хлопчатобумажные штаны со швами наружу ни на что иное.С гордо поднятой головой передвигались мы по улице Горького. Первой сдалась школа. Потом – комсомол с его добровольно-принудительными дружинниками. Потом из прессы и кино ушел куда-то образ стиляги.Гуляй – не хочу: демократия в рамках дозволенного. Впрочем, пацаны ощущали себя победителями.

Среди занятий, которые в здравом уме не одобрил бы ни один взрослый, было у нас с Лысым особое. Мы прыгали с высоты в воду. Чем выше, тем лучше. Но где взять в городе воду и высоту одновременно? Не с моста же в Москву-реку сигать? Мусора повяжут в минуту, а у меня приводов в родное 50-ое отделение милиции (в обиходе «полтинник») уже столько, что участковый капитан Карапетян на полном серьезе рассуждал о нарах на малолетке. За хулиганку…

Так где же прыгать? Рыскали мы по столице в поисках удобного места долго. И – нашли. Далеко от нашего двора, на Топливной базе, на канале. Это было целое путешествие: троллейбусный маршрут от первой до предпоследней остановки.

Сначала троллейбус тащился медленно – по всей улице Горького светофоры. Толпа пересекает ее в самых замысловатых направлениях. Особая статья – московские бабули. Их ничем не пронять: бегают через улицу наискосок от рыбного к булочной и обратно под свист постовых и мат таксистов… Дальше - вокзал, стадион, потом какие-то неопрятные заводики, еще дальше - низкиепленными немцами построенные «особняки» - ряд в ряд вдоль дороги. Вот и они кончились и троллейбусу теперь есть где разбежаться. А оттого, что пассажиров в нем осталось мало, то голос кондуктора: «Следующая – «Холодильник». Передавайте деньги за проезд!» - звучит нарочито громко и совершенно бессмысленно.

Идею полетов Лысый приволок из Крыма, где каждое лето отдыхал и собирал в прибое старинные греческие монеты и красный камень сердолик. Там хорошо – море, скалы…Вобщем осенью и зимой устраивались как могли и ждали, пока потеплеет. Пока дворники сметут тополиный пух, а вода в канале прогреется ну, хотя бы, до синих цыпок.

Что может быть лучше, когда опустевшийтроллейбус со скрипом откроет дверь, и ты выскочишь на потрескавшийся от жары асфальт, а чуть в сторону ведет уже вся в подорожниках тропинка. И бежит эта тропинка сначала между заборов и складов, но вскоре выныривает на берег, где ветер и много-много света. Потом дальше – туда, где на горизонте видны бетонные строения запорного шлюза. Того самого, который со времен зековских, когда строиликанал, никто так и не запирал. Вперед, вперед сами несут тебя ноги. И здесь изловчившись и взобравшись на узкий и длинный парапет можно, наконец,разбежаться так, чтобы полет был долгим-долгим.

Сначала медленно, потом быстрее и быстрее всей ступней ощущая неровности парапета –к последней точке и что есть силы оттолкнувшись, летишь. Со сладостным ужасом ощущая, что пора, пора изогнуться и уходитьвниз.К солнцу, которое до поры переваливается с боку на бок на чуть заметной волне канала. Брызги столбом и нет солнца. Вместо него – холод, чернота и ты страшно быстро работаешь ногами, вытянув руки. Скорее, туда, наверх, где свет и воздух.

Ах…

Выныриваешь, а трусы позорно сползли на коленки.

Бетонные, покрытые снизу зелеными и скользкими водорослями плиты нагревались даже в не слишком жаркий день. Город отодвигался и пропадал. Лежать, и молчать на этих ласковых серых шершавых плитах с Лысым было приятно. И, конечно, рассуждать: ведь если на пароходе- большом, белом, в трипалубы – поплыть по каналу к Волге, то можно наверняка отыскать еще более высокие шлюзы. Не может их не быть!

К вечеру мы допрыгивались до синевы, до судорог. Лучше и не придумать.

После школы все закрутилось куда как некуда: командировки, червонец до зарплаты у соседей, у сына зубы режутся… Лысый из мастерской не вылезал и его первые скульптуры стали брать на выставки. Прыгать в воду мы прекратили: видно повзрослели и стали бояться высоты. Даже Лысый. Не смотря на то, что он академик.

Хотя джинсы по-прежнему носит…

МОЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Мы с Лысым устроились работать на почту - доставщикАми. Это когда с полной сумкой, еще по-темному (если осень уже) хреначишь на свой участок. Газеты, журналы, письма и всякие-разные бандероли.

Выполнял я в банде роль, разносил я бандероль.

Лысому позарез время нужно было - рисовать. Будущий академик в тот год старательно пачкал ватманские листы: летом провалился по этому славному предмету в Суриковский. Со свистом пролетел мимо большого искусства и немереной духовности. Он потом почту оставил и прямо в институте натурщиком устроился. Совсем рядом с карандашами и сангиной.

У меня другая, приземленная цель была: научиться ходить прямо, не скособочиваясь. После всех стараний докторов, нога не хотела выпрямляться. Хоть лопни. И строгая, тогда еще не профессор Миронова, будущая завкафедрой "Спорт, цирк, балет", сказала:

"Ты должен коленной чашечкой сточить ненужные отростки. Поэтому ходи много. Сколько можешь - не останавливайся".

Наверное, она умней и научней сказала, но смысл я вам донес правильно.

Сам себе напильник.

И я пошел в почтальоны-доставщики. Во-первых, с Лысым, во-вторых - институт, в котором я учился, в конце той улицы стоял. В церкви или навроде церкви здании. Улица тогда называлась "25-го Октября" и шла от Красной площади мимо ГУМа к Лубянке. Теперь она Никольская и все там по-другому.

Мы приходили затемно, сортировали (фальцевали!) газеты, раскладывали письма и все другое в порядке очереди. По движению нашего маршрута. Чтоб не ковыряться, чтоб сунул руку в черную дермантиновую, тяжести в начале дороги немереной, сумку, а там - как раз нужное, с адресом в точь совпадающее лежит.

Просто и логично.

Дома стояли плотно, жителей было мало. Сплошь - учреждения в бывших коммуналках. А в учреждениях большая и важная переписка. А еще начальники любили нахаляву много газет выписывать. За счет конторы поддерживать свою грамотность и ориентацию в политической жизни. Про Кубу - остров свободы, или что Стресснер с Салазаром-марионеткой с народом Латинской Америки делают. И непременно про ГЭС на Ниле, которую мы возводили для процветания египетского народа.

Я только заголовки читал. Подробности - как "Спартак" с "Пахтакором" сыграл - уже с вечера знал.

После первой доставки в большой комнате, из окна которой вход в ГУМ был виден, собирались разом все бабы, а считалось, что тяжелые сумки ловчее других таскают по этажам, где лифтов отродясь не бывало, бабы после сорока.

И - до пенсии.

Такие самые пригодные. Потому что на зарплату в шестьдесят восемь рублей не окрысиваются.

Они ставили чай и вели свои разговоры: как и почему напился вчера твой, что дифтерит вылечить нынче у дочки несложно, а к майским - не пропустить - завезут в ГУМ чешские легкие кожаные (нас не обманешь) босоножки. Под премию к празднику - один в один.

И тетя Клава с фигурой циркового борца-силача вообще без талии, и Райка с фингалом под глазом, и степенная, худая пуще воблы, тетя Катя у которой пили и сын, и муж, а работала одна она, и Раечка с веселым незлым матерком и очередным женихом, который мужем никогда не станет, все пили чай.

И - ждали.

Ждали, когда из ВЧ, что квартировала исключительно прямо в Кремле и выставляла измученных муштрой здоровенных и непременно красивых парней на пост номер один к Мавзолею, отпустят за почтой одного (сурово по очереди) солдата. В углу сидела строгая Кулюшкина, наша начальница, которая путем скандалов и хитроумных интриг и добилась такого порядка, чтобы солдат на полчаса отпускали за почтой. На свободу. Площадь пересечь и посидеть в нашей комнате.

Вот, наконец, открывается тяжелая дверь с огромной медной ручкой в стиле русского модерна с вычурным завитком на конце, и входит рядовой Витька.

Или Володька.

Или Серёга.

Входит, кому очередь выпала войти.

Бабы суетятся, ставят к удобному столу Кулюшкиной единственное полукресло и заталкивают в него Юрика.

Или Толика.

Или Витьку.

И суют ему в подстаканнике неспитого "Краснодарского" чая, который по случаю на той неделе выкинули в гастрономе ГУМа.

А в поллитровой, отмытой банке из-под варенья "Лепестки розы" - вообще с ума сойти. Там доверху, граммов двести пятьдесят, "Клубники со сливками".

"Клубника со сливками" - первая из карамелек. Даже спорить не надо. Первей и не бывает.

Витька-Петька, хоть и знает всю церемонию до конца, делает удивленное лицо и с хрустом разворачивает шестую к ряду карамель. С прихлебом пьет чай и рассказывает про службу на посту №1. Про иностранцев, которые фотографируют без передыха, про то, что моргать на посту - можно, но - неброско. А лучше - потерпеть. И уж не шевелиться, так точно: не шевелиться.

Бабы слышали этот рассказ и вчера, и завтра его услышат. Про деревню, из которой в армию брали героя-неморгателя, все знают. Как будто сами тамошние. Но слушают искренне, в нужных местах - переспрашивают. И отвечает им солдат честное и важное:

"Не, соседку Антониной зовут. Это у Толика соседка - Вера. Она еще коз держит и козьим молоком на станции Кимры приторговывает".

Я сижу в углу и не лезу в беседу. У меня сегодня зачет по сфрагистике. Учебник раскрыт, но не осилен. Через пятнадцать минут все кончится: из банки карамель пересыплют в карман галифе и он уйдет.

А потом уйду и я: у меня вторая доставка. Всю почту сразу не разнести, много тогда почты было.

Зато я стер еще на микрон мешающую ходить неправильную кость. И коленка моя - опухшая, светло-синяя и совсем круглая. Потом, когда она перестанет опухать и болеть, я расстанусь с двенадцатым отделением связи, с его главным отделом. Отделом доставки.

Навсегда. Стукнет мне восемнадцать лет.

К весне это случится. И никогда больше не услышу фразу тети Кати:

"Чай-то нынче хорош. Самый раз - ноги мыть".

И как бабы будут смеяться над тетикатиной мудростью - тоже больше не услышу.

НАДОЕЛО ГОВОРИТЬ. И СПОРИТЬ…

Владимир Иллеш, 1945 год.

Опять май. Опять солнце. Зеленая трава, белая сирень.

Но только не там и не та.

Опять пустой – без белых, лиловых и каких-то особенных, махровых кистей на ветках корявых и старинных деревьев – стоит скверик у Большого театра. Во вроде суетливом и людном центре Москвы. Но и приглядываться особенно не надо: другой это садик. Без привычных, десятилетиями сюда приходивших людей, с рисованными от руки плакатами – «2-ая ударная армия», «Гвардейский мотострелковый…», «Отдельный бронетанковый …».

Постарели и тихо исчезли в московской вечноспешащей толпе солдаты самой кровавой войны. А вроде недавно – вчера? – молодые, хохочущие, в еще плотно обтягивающих тела гимнастерках, начищенных к такому дню сапогах, собирались они в этом скверике. Распивали водку на глазах не решающихся «пресечь безобразие» милиционеров. Как-то в суете, бессмысленных спорах и ругани с коллегами, ставшими в одночасье врагами, потратив немалые силы на строительство демократии – или еще как наше время назови – прозевали мы важное. Уход людей, которым не хлебом с любительской колбасой, а просто жизнью обязаны. Ушли фронтовики.

Не все, слава богу. Чуть-чуть их осталось.

Владимир Иванович Переяславец – бывший летчик-истребитель, классный живописец и потрясающий мужик в свои девяносто с гаком, чуть есть возможность, спешит на природу, на узкие улочки Рима, на жаркие площади Афин… Когда-то беспризорник, ученик самого Петра Кончаловского, только работой и держится, академик... Он в своей студии Грекова еще и полковником стал. Но это не важно.

Важно то, что запомнил я на всю жизнь – весна, сирень и черноволосый улыбающийся военный в летной форме с капитанскими погонами. В лихо сдвинутой на бок фуражке. Такой красивый и сильный, изумлявший всех крымских вялых отпускников в семейных трусах тем, что забирался на чудовищно высокие скалы и, раскинув руки, прыгал в море с обрыва. Вниз головой. Только брызги столбом и визг белотелых дам на галечном берегу.

Здорово это у него и нынче выходит – не останавливаться, жить и писать маслом. Писать, писать, писать…

А было время, когда они с еще одним Владимиром, тоже капитаном, не летчиком, правда, а разведчиком, в еще не огламуренном скверике у Большого театра выпивали. Однако в разных компаниях (войска, извините, разные), чтобы вскоре, обнявшись, идти к нам домой. Благо – километра не будет.